一級・二級建築士試験の製図道具一式おすすめ13選!これさえあればOK!

二級建築士を受けるときには、何を揃えたらいいの?

最低限、製図に必要な道具ってなに?

建築士試験の中でも、製図試験は「どんな道具を使うか」で作業のしやすさが大きく変わります。

特に、建築士試験では、時間との勝負になるため使いやすいものを選ぶことが大切です。

使い慣れた道具を使うと、スムーズに図面を描けるようになります。

そこで本記事では、建築士の製図試験に必要な道具一式を厳選して13選ご紹介します。

道具選びに悩んでいる方は、ぜひチェックしてみてください。

- 建築士の製図試験に必要な道具13選

- 製図道具の選び方のポイント

- 製図試験の道具に関してよくある質問

一級・二級建築士試験の製図道具一式おすすめ13選

二級建築士試験に必要な製図道具は、下記の13選です。気になるものだけチェックしたい方は、こちらからジャンプしてください。

- 1.平行定規

- 2.三角定規

- 3.勾配定規

- 4.製図用ブラシ

- 5.テンプレート

- 6.電卓

- 7.ドラフティングテープ

- 8.ペン型の消しゴム

- 9.ノック式の蛍光ペンセット

- 10.赤ペン

- 11.製図用シャーペン

- 12.三角スケール

- 13.製図用紙

選び方のポイントを、1つずつ詳しく紹介します。

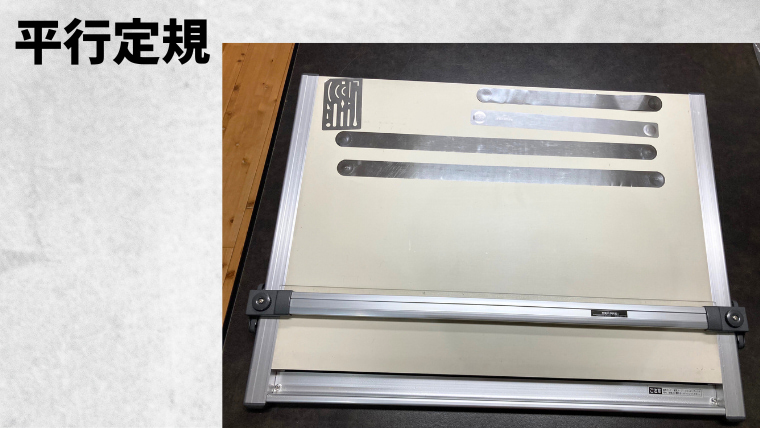

1.平行定規

平行定規とは、製図板の上に固定されていて、直線を水平に引くことができる道具です。

建築士試験の製図では、時間内に正確な図面を仕上げる必要があるため、平行定規は欠かせません。

コクヨドラパスやステッドラーなど、いくつかのメーカーから販売されています。

平行定規は試験会場に必ず持っていく道具ですが、値段が高いアイテムです。

身近に平行定規を持っている方がいたら、一度借りられるか相談してみてください。

購入する場合は、持ち運びに便利なソフトケース付きがおすすめです!

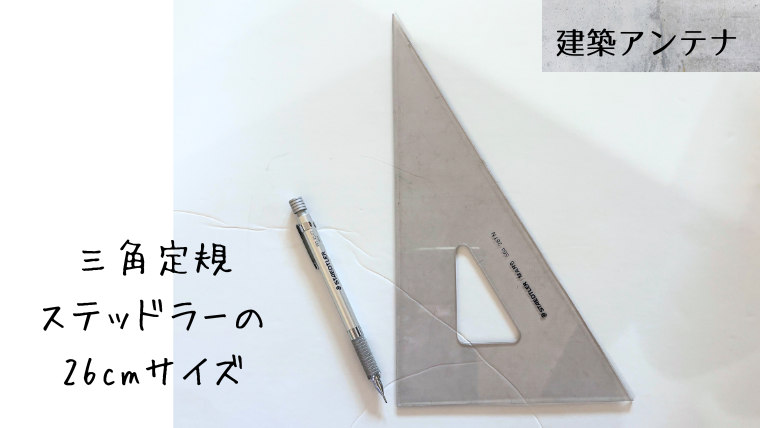

2.三角定規

直線を正確に描くために欠かせない三角定規。

平行定規と組み合わせて、通り芯や壁などの縦線を描くために使います。

そこまで長い線を引く機会はないので、25cm程度のサイズをおすすめします。

30cmを超えると扱いづらくなるため、サイズ感を確かめておくことは大切です。

3.勾配定規

二級建築士の試験では、矩計の勾配屋根を描くため勾配定規も必要です。

15cm程度の小回りのきくサイズが扱いやすいと思います。

勾配定規は実務ではあまり使わないので、職場の人に借りられるかぜひ聞いてみてください!

先輩や上司など、建築士の資格を持っている人の中で勾配定規を貸してくれる人がいるかもしれませんよ。

4.製図用ブラシ

製図用ブラシは、消しカスや鉛筆の粉を素早く払うためのアイテムです。

手で払うと図面が汚れたり紙がよれることがあるため、専用ブラシがあると良いです。

100均でも購入できますが、実務でも使えますので1つ購入しておくといいと思います。

5.テンプレート

テンプレートは、柱や建具の線、植栽など細かい部分を描くために使用します。

薄すぎるテンプレートは扱いにくいため、プラスチック製でほどほどの厚みがあるものをおすすめします。

円・三角・四角に加えて、楕円がついているものだと設備が描きやすいです。

私は上記のタイプを使用していたのですが、今は三角定規とセットになったものがあります!

今から買うならこのタイプが使いやすくて便利だと思います。

楕円も円も四角も十分に揃っていて、なおかつ三角定規として壁や通り芯を描くときにも使えるテンプレートです。

6.電卓

建築士試験では、寸法の計算や面積の求積などに電卓を使う場面があります。

特に製図の試験では、機能性と使いやすさを兼ね備えた電卓があると安心です。

一般的な電卓は、文字盤の部分に傾斜がついていますが、全部フラットになる薄いタイプのほうがおすすめです。

無印良品のものが扱いやすく手頃な価格なので、私はこちらがいいと思います。

なお、電卓は持ち込めるものとそうでないものがあるため事前にチェックしておきましょう。

【電卓持ち込みの可否】

加減乗除、ルート、メモリー、%機能、関数機能を限度とし、プログラム機能を有せず、小型で音の しないもの

プログラム機能等があるもの

アルファベットやカナ入力ができるもの

7.ドラフティングテープ

ドラフティングテープは、製図用紙を製図板にしっかり固定するための専用テープです。

適度な粘着力があり、作業中に紙がズレるのを防ぎつつ、剥がす際に紙を傷めにくいのが特長です。

マグネットでつけると製図用紙がずれてしまうことがあるため、ドラフティングテープがあると便利です。

一般的なセロハンテープと違い、跡が残りにくく試験でも安心して使えます。

太さのバリエーションもさまざまですが、12mm程度の細目のタイプをおすすめしています。

8.ペン型の消しゴム

ペン型の消しゴムは、細かい修正に適した製図用アイテムです。

図面上の線一本だけを消したいときや、狭い部分を修正したいときに活躍します。

通常の消しゴムでは消しすぎてしまうような場面でも、ピンポイントで使えるため、図面の美しさを保つのに便利です。

持ちやすく、ペンのように使えて操作性も良好です。

細部の修正がしやすいペン型の消しゴム。1本持っておくと便利です。

9.ノック式の蛍光ペンセット

蛍光ペンは、課題文の読み取りをするときに使います。

数種類あると面積はピンク、設備は緑など、色分けして使用できます。

試験以外でも使えるので、数色揃ったセットを用意しておくと便利です。

少しでも時短につながるので、ノック式を断然おすすめします。

ノック式なら「試験中にキャップを落とした!」なんてことも起こらないですね。

10.赤ペン

建築士試験で、課題文の読み込みをするときに赤ペンを使用している方は多いと思います。

内容に見落としがないように赤ペンで記載しておいたり下線を引くなどの使い方をするのが一般的です。

赤ペンは、フリクションの0.7mmがあると便利です。

0.5mmが一般的なサイズですが、0.7mmは見やすく書きやすいため、試験にはぴったりです。

11.製図用シャーペン

製図用シャーペンは正確な線を描けるよう設計された専用のシャーペンです。

普通のシャーペンとの違いは、「ペン先」です。

平行定規や三角定規とあわせて使ったときにペン先がぶつからないように細めの形状になっています。

スムーズに綺麗な線を描くためにも、製図用のシャーペンを使いましょう。

芯の太さは0.5mmや0.7mmが一般的で、図面の要素ごとに使い分けると見やすさがアップします。

ステッドラーの製図用シャーペンはほどよい重みでグリップが安定していて、長時間作図しても疲れにくい点が魅力です。

このステッドラーのシャーペンが大好きで、何本も持ってます!

細い線よりも太い線でしっかり描いたほうがメリハリがついて図面が綺麗に見えるので、0.7mmも揃えておきましょう。

また、試験中に万が一、シャーペンが壊れた!となっても困らないよう、2本は持っておきたいものです。

芯もシャーペンの太さに合わせる必要がありますので、セットで購入しておきましょう。

12.三角スケール

三角スケールは、図面を縮尺で正確に読み取ったり描いたりするための定規で、建築士試験の必須アイテムです。

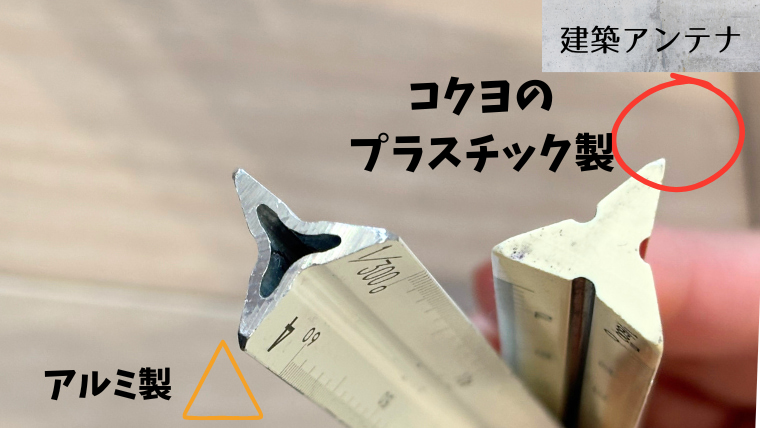

アルミ製の三角スケールは、落としたときに音が出てしまうため、プラスチック製を選びましょう。

横から見ると、プラスチック製かアルミ製かがわかります。

なお、製図の試験では、30cmの大きな三角スケールは必要ありません。15cmを選びましょう。

13.製図用紙

製図用紙は、20枚くらいをまとめて購入するのがおすすめです。

描いた枚数が多いほど合格につながるとも言われるため、ぜひ揃えておきましょう!!

また、一級建築士に合格した人たちに勉強方法と法令集のおすすめを聞いたアンケート結果を、以下の記事でまとめています。ぜひご覧ください。

一級・二級建築士のおすすめの製図道具一式を揃えるときによくある質問

ここからは、製図道具一式を揃えるときによくある質問に回答していきます。

持ち込みできないものは?

建築士試験では、製図道具を収納するボックスや筆記用具収納ケースの持ち込みが禁止されています。

試験中に机上に置くことは認められていません。

製図道具は個別に持参し、机の上に直接置いておきましょう。

テンプレートはどれでもいいの?

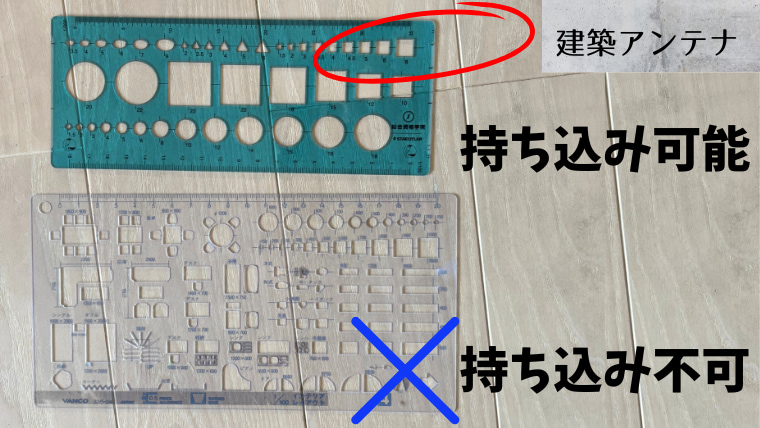

建築士試験では、テンプレートの持ち込みに制限があり、使用できる形状や大きさが決まっています。

円・楕円・正三角形・正方形および文字を描くためのテンプレート

家具・衛生機器・建築部位・建築製図が描けるテンプレート

尺貫法に基づく目盛りがついているもの

点線・破線がひけるテンプレート

特に、図面を簡単に仕上げられるような複雑な形状のテンプレートは使用できません。

例えば、持ち込み可と不可のテンプレートには以下の違いがあるので、注意が必要です。

試験要項で認められた範囲のテンプレートのみが使用可能となっているため、事前に確認しておきましょう。

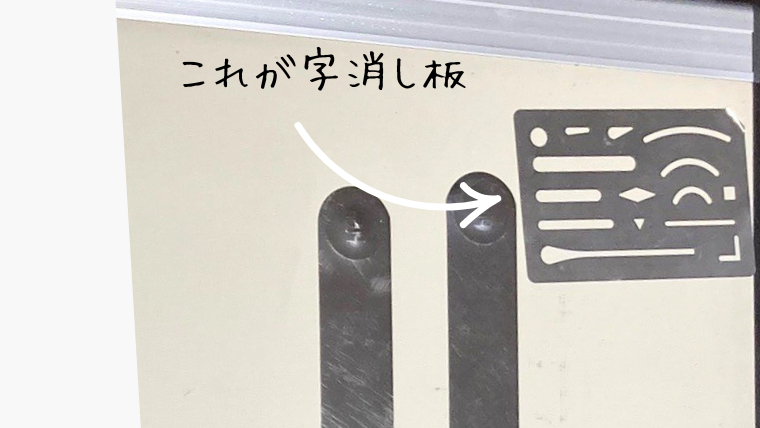

字消し板は必要?

製図板とよく一緒に購入する字消し板は、ペン型の消しゴムがあれば必要ないと思います。

「字消し板をあてる→消しゴムで消す→字消し板を外して消しすぎてないかチェックする」という工程が面倒に思うこともあります。

ペン型の消しゴムがあれば、ノックするだけで簡単に使えるため、作業効率も上がります。

とはいえ「マグネットでくっつく字消し板を持っておきたい」という方には、ステッドラーの字消し板をおすすめします。

また、二級建築士を受ける方に向けて、参考書や法令集のランキングをこちらの記事でまとめています。ぜひご覧になってみてください。

一級・二級建築士試験の製図道具一式を揃えて試験に臨もう

本記事では、建築士試験に必要な製図道具一式を紹介しました。

- 1.平行定規

- 2.三角定規

- 3.勾配定規

- 4.製図用ブラシ

- 5.テンプレート

- 6.電卓

- 7.ドラフティングテープ

- 8.ペン型の消しゴム

- 9.ノック式の蛍光ペンセット

- 10.赤ペン

- 11.製図用シャーペン

- 12.三角スケール

- 13.製図用紙

建築士試験の製図は、課題文の正確な読み取りから計画、作図までさまざまなスキルが求められます。

実際の使い心地には個人差もあるため、ぜひこの記事で紹介したグッズを試して、ご自身の使用感を確かめてみてください。

製図の練習はもちろん、本番でも安心して使える相棒を早めに見つけておくことが重要です。

まだ持っていない道具がある方は、ぜひ今日から準備を始めてみてください!

製図試験に挑戦している皆様の合格を、心より願っています!!

最後に、試験の息抜きに建築業界に関するマンガを読みたいなという方は、以下の記事で探してみてくださいね。

家づくり系のマンガをまとめた記事はこちらから