建築士向け!生成AIを使った時短テクニック5選!残業時間を減らす方法はコレだ!

毎日の残業時間を減らしたいけど、どうすればいいかわからない…

最近話題の生成AIって、建築士の仕事にも使えるの?

建築業界で働いていると、毎日残業でほんとに余裕がない、といった方も多いのではないしょうか。

図面作成、打ち合わせ、報告書作成…やることが山積みで、気づけば深夜まで仕事をしているという方もいるかもしれません。

そんな悩みを解決する強力な味方が「生成AI」です。

資料作成や議事録の作成、アイデアの壁打ちなど、さまざまなことに活用できます!

生成AIで早く仕事を終わらせて、家に帰りましょう!

この記事では、建築の業務で使える生成AIの時短テクニック5選と、仕事で生成AIを使うときの注意点をご紹介します。

- 建築業務で使える生成AIの活用方法5選

- 実際に使ってみた体験談と効果的な使い方のコツ

- 業務で生成AIを使うときの注意点と導入方法

建築士向け!そもそも生成AIとは?

最近よく耳にする「生成AI」ですが、そもそも「興味はあるけど、具体的に何ができるのかよく分からない」という方も多いのではないでしょうか。

建築業界に関係のある部分に絞って、生成AIの基本を紹介します。

生成AIとは

生成AIとは、膨大なデータを学習して新しいコンテンツを自動生成できるAI技術です。

従来のAIが決められたパターンに沿って作業するのに対し、生成AIは指示に応じて文章、画像、音声などを創造して作り出せます。

ChatGPTやGeminiなどが代表例ですね。

建築士の業務では、提案書作成、議事録作成、メール対応、クライアント向け説明文の作成などに活用できるのが特徴です。

ただし、複雑な計算が苦手で、誤情報を生み出すこともあるため、生成した内容は必ず人間がチェックしなければなりません。

あくまで「優秀なアシスタント」として活用することが重要です。

生成AIの種類

生成AIは、ツールごとに特徴があるので、使い方にあったものを選ぶのがポイントです。

主要な生成AIツールの特徴と料金プランを以下の表にまとめました。

主要AIツール比較

(個人利用)

有料版だと、だいたい月額2,800円〜3,000円くらいです。

かなり手頃な価格で、新たな文明の利器が使えることがわかります。

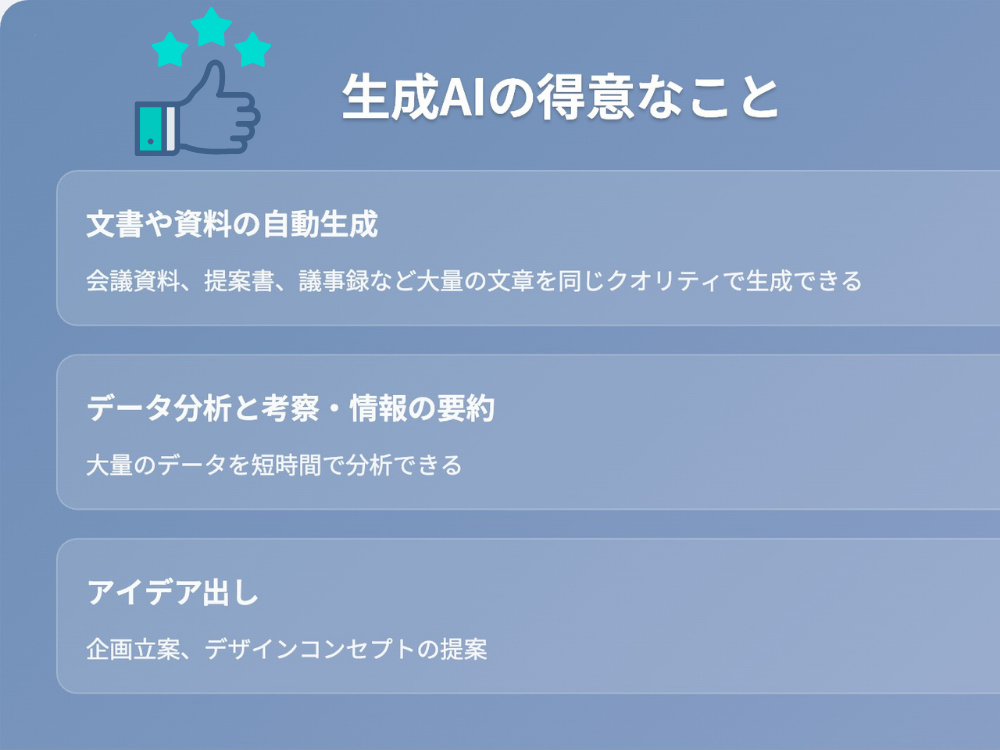

建築士が知っておきたい生成AIの得意なことと苦手なこと

生成AIにも、得意なことと苦手なことがあります。

どのような業務に使えるかを把握するためにも、みていきましょう。

生成AIの得意なこと

生成AIは、会議資料や提案書、議事録を一定品質で効率的に生成するのが得意です。

データ分析と情報要約では、大量データから重要情報を短時間で抽出・整理するのにも活用できます。

また、アイデア創出ができるのも嬉しい点です。

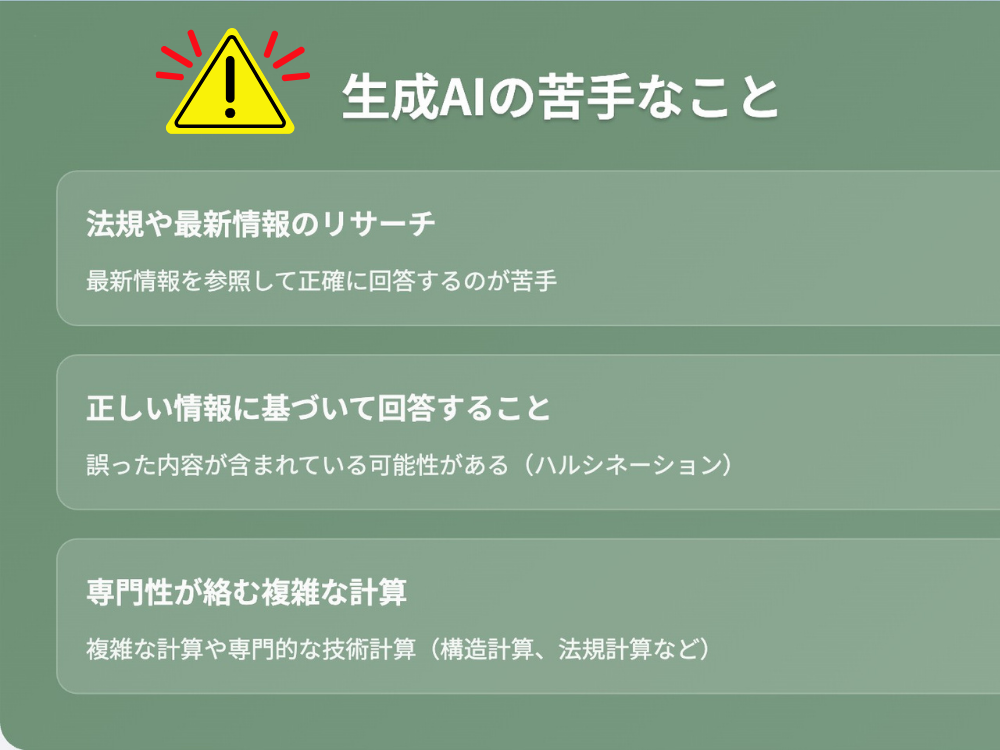

生成AIの苦手なこと

生成AIを使うときには、ハルシネーションという、AIが存在しない情報を事実であるかのように生成する現象に気をつなければなりません。

事実と異なる情報を提示する可能性があるため、人の目でのチェックは欠かせません。

何を任せて、自分はどの作業をするかを見極めるためにも、生成AIの特性を知ることは大切ですね。

建築士におすすめの生成AIでの時短テクニック5選

基本的な仕組みが分かったところで、実際の活用方法を紹介していきます。

ここでは私が業務で実際に試してみて、効果を実感できた方法を5つピックアップしました

どれも今日から始められるものばかりなので、気になるものから試してみてください。

1.打ち合わせ後の面倒な作業を一気に片付ける

クライアントとの打ち合わせ後、「要点をまとめて」「次回までにやることを整理して」といった作業に時間を取られていませんか。

生成AIを使えば、作業を劇的に短縮できます。

録音データから要点を自動抽出するには、以下のステップで進めます。

スマートフォンやICレコーダーで会議全体を録音する

録音データをテキストに変換する

「以下の打ち合わせ内容から、重要なポイントを3つに絞って抽出してください。クライアントの要望、懸念点、決定事項を分けて整理してください」のようなプロンプトで指示出し

生成された要点を読み返し、必要に応じて追加の指示で調整する。

顧客要望を分かりやすく整理する際は、バラバラに出てきた要望を生成AIが論理的に整理し、優先度を付けて分類してくれます。

文字起こしした情報から、内容をまとめるのも生成AIは得意です。

これまで時間がかっていた作業を効率化して、まだAIができない「CAD製図」など必要な作業に時間を使いましょう!

2.会議や朝礼の議事録作成が10分で完了する

従来なら30分〜1時間かかっていた議事録作成が、生成AIを使えば短時間で完了します。

スマートフォンやICレコーダーで会議全体を録音する

録音データをテキストに変換する

「この会議内容から議事録を作成してください。参加者、議題、決定事項、次回までのToDoリストを含めてください」と指示出しする

生成された議事録を確認し、必要に応じて修正する

文章作成が得意な生成AIに、議事録作成を任せて業務を効率化させましょう。

私は主にWeb会議で使ってます。

議事録があれば、あとで録画を見返す必要もないし、同席者と認識をあわせておけるので効率的です。

ちなみに私はウェアラブルのAIボイスレコーダーPlaud Noteで議事録の作成をしています。

作成方法などはこちらの記事で詳しく説明していますのでよろしければぜひご覧ください。

3.メール返信にかかる時間を80%短縮できる

私もそうですが、理系出身の建築の人たちは「メールの文面を書くのが苦手!」と感じていることも多いのではないでしょうか。

毎回、「相手に失礼のないように」と丁寧な文章を考えていては、時間がいくらあっても足りません。

メールの返信文を作るときにも、生成AIは活用できます。

例えば、

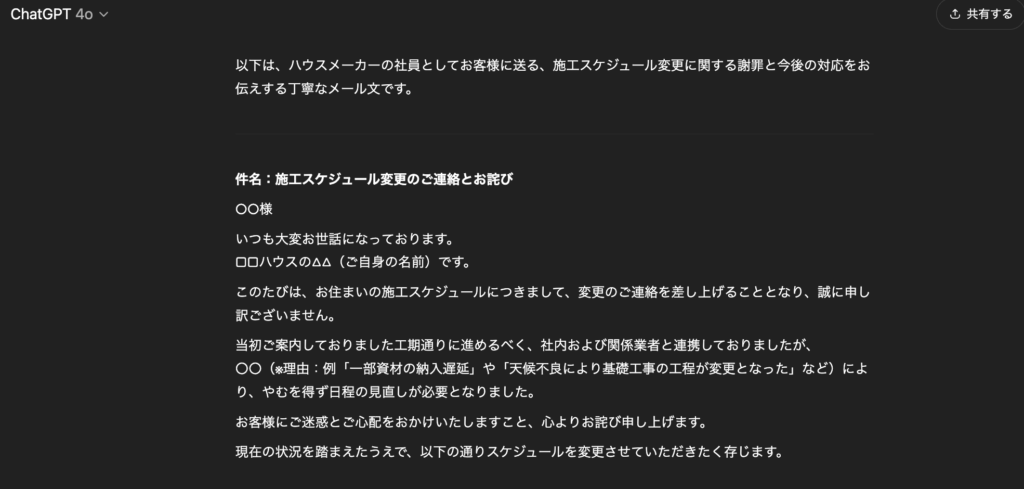

あなたはハウスメーカーの社員です。施工スケジュールの変更について、お客様に謝罪と今後の対応を含めた丁寧なメールを作成してください

といった指示をすると、以下のような文面が出来上がります。

自分のメモ書きをビジネス文章に変換したい場合は、以下のプロンプト(=AIへの指示文)が使えます。

プロンプト例:

あなたはハウスメーカーの設計担当です。

以下の内容をクライアント向けの分かりやすいメールに変換してください。

他にも、自分で作成した文章の誤字・脱字チェックを、ChatGPTで済ませられますよ!

プロンプト例:

以下の文章の誤字脱字チェックをしてください。

わかりやすい表現に修正する提案もお願いします。

お客さま向けだけでなく、上司への報告メール、協力業者への依頼メールなど、活用できることはたくさんありますね。

4.アイデアの壁打ちをする

新しい企画が始まるときや、設計アイデアに行き詰まったとき、生成AIは優秀な壁打ち相手になります。

建築分野では以下のようなこともできると思います。

短時間ではなかなか思いつかない斬新なアイデアを生成してくれることもあるかもしれません。

小さなアイデアを増幅して形にするのも、生成AIは得意です!

5.クライアント向けの分かりやすい説明文を作れる

建築の専門用語や技術的な内容を、一般のクライアントに分かりやすく説明するのは意外と難しいものです。

生成AIは、画像やPDFからも情報を読み取ってくれます!

プロンプト例:

この平面図のポイントを、クライアントに分かりやすく解説する文章を作成したいです。

生活動線、家事動線に着目し、部屋ごとにポイントをまとめてください。

立面図からは、外観のデザインの特徴を読み取り、魅力的に説明して欲しいです。

全体で500文字程度の文章で説明してください。

生成AIを実際に使ってみた正直な感想とコツ

ここで、実際に使ってみた体験談をお話しします。

実は私も、最初から順調に使いこなせたわけではなく、むしろ戸惑うことの方が多かったのが正直なところです。

私もまだまだ学んでいる途中ですが、使っていく間にコツが掴めてきて、今では業務に欠かせないツールになっています。

最初は「うまくいかない」が普通

はじめは「思っていた回答と違う」「専門的すぎて使えない」といったことが続いて、少し戸惑ったのが正直なところです。

AI関連の情報収集をしながら使っていくうちに、プロンプト(指示の出し方)にはコツがある!と感じました。

例えば、「良い文章を作って」といった曖昧な指示だと、生成AIも全然使えない文章を出してきます。

指示の精度を上げることが重要で、一回で完璧な回答を出すのではなく、「クライアント目線で修正して」「専門用語を減らして」といった追加指示をして、徐々に理想的な内容に近づけていく感覚です。

指示を出すときは、「誰に向けて」「何の目的で」「どんな形式で」「どの程度の分量で」などを具体的に指定すると、うまくいくような気がしています。

建築士が生成AIを使うときの注意点

ここまで生成AIの活用方法をお伝えしてきましたが、使用する際に気をつけておきたいポイントもいくつかあります。

特に建築士という職業の性質上、注意すべき点がありますので、実際の経験も踏まえてお話しします。

1.機密情報・顧客情報情報は入力しない

生成AIを使用する際に注意したいのが、個人情報の取り扱いです。

顧客情報や勤務先企業の内部データを使うときには、情報の管理を徹底することが欠かせません。

情報漏えいを起こさないようにするためにも、クライアントの氏名、住所、電話番号、具体的な土地情報などは入力しないようにしましょう。

「30代夫婦の新築住宅で…」のように、個人を特定できない形で情報を入力するのがポイントです。

何を入力してよくて何がダメなのかを明確にしておくことをおすすめします。

2.生成AIに任せきりにはせずに最終チェックは必ず行う

生成AIに依存し過ぎると、チェックや修正を怠ってしまうことがありますが、必ず人の目での確認は必要です。

生成AIが作成した提案書や報告書も、最終チェックは自分で。

必ず内容を確認しましょう。

生成AIはあくまでも、作業の効率化ツールです。

任せきりにはできないことは、心得ておくといいかもしれません。

3.生成AIは計算が苦手だと理解する

建築士の業務にはさまざま計算が必要になるのでぜひとも手伝ってほしいところですが、残念ながら、生成AIにも不得意分野があります。

容積率の計算、建ぺい率の確認、天空率の算定など、正確性が問われる計算は生成AIには不向きです。

実は簡単な計算も間違える、というのが生成AIに詳しい人たちの中では有名な話です。。。

構造計算や法規チェックなど、建築士の責任が問われる重要な計算は、従来通り手で計算するか、専門のソフトウェアで進めていくのがよさそうです。

忙しくて時間がない建築士こそ生成AIを試してみて

「新しいツールを覚える時間なんてない」と思われる方も多いかもしれません。

でも実際に使ってみると、学習にかけた時間以上の効果は得られると思います。

1日30分の時短でも月11時間の節約になる

例えば、メール作成に毎日10分、議事録作成に20分かかっていたとすれば、それだけで1日30分の短縮になるはずです。

1ヶ月(22営業日)で計算すると、30分×22日=11時間の節約!

会社にいる時間が短くなればプライベートの時間を確保でき、浮いた時間は家族と過ごしたり、資格取得の勉強に充てられますね。

競合との差別化にもなる

生成AIを効果的に活用できれば、最新ツールを使いこなす建築士として、クライアントからも「効率的な仕事をしてくれる」と評価が高まるかもしれません。

迅速で丁寧な提案書作成、分かりやすい説明資料が提出できれば、お客さま満足度の向上につながりますよ。

顧客対応の質は高めつつ、残業時間を減らしたいですよね!!

生成AIを使い始めるための3ステップ

実際に始めてみようと思っても、何から手をつければいいか迷うものです。

私自身も最初はそうでした。ここでは、無理なく始められるよう、段階的なアプローチをご提案します。

1.まずは無料版で試す

生成AIも今はたくさんありますが、私のおすすめはChatGPTとClaudeです。

まずが無料版に登録してみましょう。

メールアドレスを登録して、電話番号認証を完了すれば、無料版を使い始めることができます。

簡単なメールの文面を作成してみる、専門用語の説明を求めてみることから始めてみましょう。

無料版で使い方に慣れて業務での活用イメージが固まったら、有料版(月額$20程度)の導入を検討してみるのもいいですね。

2.段階的にレベルアップする

いきなり毎日使おうとせず、週に1回、特定の業務から始めてみてください。

例えば、週末の打ち合わせを要約する、朝礼の議事録を書く、などから生成AIを使い始めて、徐々に使用頻度を増やしてみてはいかがでしょうか。

同業者との情報交換も大切で、生成AIの活用事例を共有し、お互いの工夫やノウハウを交換すると、より効果的な使い方を発見できますよ。

また、生成AIは頻繁にアップデートされていて、新機能が追加されています。

新しい機能はまず触ってみて、試してみるのがおすすめです。

3.自分なりのプロンプトを作る

効果的なプロンプト(指示文)のテンプレートを作成し、いつでも使えるようにしておくと効率が上がります。

よく使う業務パターンに応じたプロンプトを準備しておくことで、毎回指示を考える手間が省け、時短効果が期待できますよ。

生成AIで建築士の残業時間を減らそう

生成AIは、建築士の皆さんの働き方を大きく変える可能性を秘めています。

打ち合わせ後の整理作業、議事録作成、メール対応、アイデア出し、クライアント向け説明文作成など、これまで時間がかかっていた業務を大幅に効率化できるはずです。

重要なのは、生成AIを「代替」ではなく「優秀なアシスタント」として捉えることです!最終チェックは忘れずに!

まずは無料版から始めて、週に1回の利用から習慣化してみるのがおすすめです。

忙しい毎日に追われている建築士の方こそ、生成AIという強力なツールで業務効率化を図ってみてください。