【体験談】独立するための準備は?構造設計事務所を立ち上げたきっかけや必要な心構えを、経験者に聞いてみた!

独立前にはどんな準備が必要なの?

独立後の収入や働き方は実際どう変わるの?

建築設計として働く中で、いつか自分の事務所を持ちたいなと考えている人は多いのではないでしょうか。

大手企業で安定した働き方をするのか、自分で事務所を立ち上げてお客さんの反応をダイレクトに感じられる独立を選ぶのかは、大きな違いですね。

会社勤めから独立した後の変化は、実際に経験した方のお話が一番参考になるはずです!

そこで今回、建築アンテナでは有名なアパートメーカーの設計部からキャリアをスタートし、現在はツーバイフォー構造設計に特化した構造設計事務所を経営するヒロモクさんに話を伺いました。

ヒロモクさんプロフィール

ツーバイマン ヒロキ 戸鳴 宏樹

木造住宅の耐震性向上を目指し、「震災で倒壊する住宅ゼロ」を理念に掲げる構造設計事務所。ツーバイフォー工法を専門とする構造設計事務所 ヒロモクを2025年に設立。構造図・構造計算書の作成に加え、2×4工法に関する構造コンサルティングや勉強会を通じて、構造計画の重要性を積極的に発信している。

ヒロモクさんの発信はこちらから→https://1link.jp/2x4structure

話を聞いた人:建築CADオペ コハク(インタビュー実施時期:2025年8月)

大手アパートメーカーから大手ツーバイフォー工法専門構造設計事務所まで

——まずは、ヒロモクさんのキャリアの流れを教えていただけますか?

ヒロモクさん:建築系の大学を卒業したあと、いろんなハウスメーカーやゼネコン、コンサルを受けたのち、縁があって大手アパートメーカーに入ったんです。

当時は2008年で、テレビCMが毎日流れているくらい会社に勢いがあった時期でしたね。

その会社では、外注がほぼないので、意匠設計・構造設計・設備まで全部社内でやっていました。条例確認も行政への申請も確認申請も。

最初は名古屋支店で実施設計をやって、その後東京本社に移って、CADシステムの開発もやってました。

——そこから構造設計の道に進まれたきっかけは?

ヒロモクさん:3年目に、営業に異動する話になったんです。それで『営業するくらいだったら辞めます』って言って(笑)。

実は単純に東京が嫌いだったというのもあります。ボケても突っ込まれないし、物価も高いし人が多すぎる、電車に乗るのもしんどい。

ボケ・ツッコミができない人生はちょっとどうかなと思って(笑)。

今も大阪では基本、片道10キロ〜15キロくらいなら全部自転車で移動してます。

——生活環境が合わなかったのですね。大阪に戻られてからは?

ヒロモクさん:その間はテニスコーチをしながら就職活動してました。

失業手当が切れるタイミングで受けた会社が、たまたま構造設計事務所だったんです。

ツーバイフォーの構造設計事務所で、全国シェアが一番の会社です。

大学時代が構造設計の研究室だったので、漠然と構造設計への興味はあったかもしれないですが、それは振り返ってみたときの話で、当時は特に何も考えていませんでした。

そのときに意匠系の事務所の求人が出ていたら、そっちに就職していたかもしれません。

大手ツーバイフォー工法専門構造設計事務所から独立

——現在はツーバイフォー構造に特化されているんですね。

ヒロモクさん:はい。今は意匠設計事務所、ハウスメーカー、プレカット業者などから仕事を請けて、幅広く住宅・施設系・店舗まで扱ってますが、ツーバイフォーオンリーです。

在来とツーバイフォーのどちらを専門化するかって考えた時、在来は構造計算できる人がたくさんいますが、ツーバイフォーは多くありません。

ツーバイフォー専業でやっていて、実務で構造計算や図面を描く作業はフル稼働に近い状態です。

——今年(2025年)4月の法改正はお仕事に影響ありました?

ヒロモクさん:忙しいですけど、構造設計の立場から言うと、あまり大きな法改正ではありません。構造的には法改正のレベルじゃないし、耐震性はそんなに上がっていないので。

どちらかというと省エネの方が大変だと思います。断熱等級を取るための建築コストが上がりますし、申請の手間や書類の準備、外注コストも上がりますよね。

——独立して良かったと思うことを教えていただけますか?

ヒロモクさん:稟議書を上げなくていいことと、思い立ったらすぐ行動できることが一番ですね。

前職が2社とも大きな会社だったので、管理職でも何か新しいことをやろうとすると、どうしても上長に確認が必要でした。

やりたいことがあっても、『検討します』とか『来月の会議に上げます』とか社内で稟議を回すのが面倒だったり、決定に時間がかかっていました。

思い立ったらすぐに動けるのは、独立後の大きな違いです。

一人でやってるからこそ判断も早いし『2〜3回試したけど、ちょっと合わへんな』って思ったら、すぐに方向転換もできる。

小規模だからこそ、チャレンジができると思います。

独立したいなら横のつながりを作って円満にやめること

——独立したい方にアドバイスをいただけますか?

ヒロモクさん:独立するなら自社の知識だけでは全く足りないので、横のつながりがすごく重要です。

辞める前から、会社の看板を捨てても自分の名前で知ってもらえるように準備しておくといいと思いますよ。

——退職の仕方も重要なポイントなんでしょうか?

ヒロモクさん:そうですね。独立して同じ業界で仕事をやっていくなら、仲良く辞めるのがコツです。

次も会社に勤めるなら別ですけど、『あいつああやって辞めたんやで』っていう悪評みたいなものはすぐ広まっちゃうので。

狭い業界ですし、僕は今でも前職の人と一緒に仕事をしています。

——準備期間も必要ですね。

ヒロモクさん:そうです。急に辞めて独立するんじゃなくて、時間をかけて準備した方が、周りにも迷惑がかかりません。

例えば、1年くらい前から意向を伝えて円満に辞めるといいんじゃないでしょうか。

早めに伝えておいた方が、会社も体制を整える準備ができると思います。

——独立の下地作りとして、横のつながりも重要ですか?

ヒロモクさん:下地づくりはやっぱり大事ですね。自分の知識以上に横のつながりがあったほうがいいです。聞けば誰かが分かりますから。

コミュニティに参加したり自分で作っておくことも大切です。

建築士協会は向き不向きがあると思いますが、その他にも地域や工務店、全国区で、無料で参加できるコミュニティがたくさんあります。

僕は耐震性の高い住宅を日本中に広めるっていう目標があるんです。理念を掲げると、そこに賛同してくれる方が自然と集まってきます。

志す方向が一緒の人間が集まれる環境は、心地いいですよ。

——独立してから働き方は変わりましたか?

ヒロモクさん:前職の頃も家で夜中に仕事をしていましたが、今の状況で図面描くのとでは精神的なゆとりが全く違います。

以前は残業代程度で給料にそれほど反映されませんでしたが、独立すると夜中に働こうが朝働こうが、全て自分に返ってきます。

そういう意味では独立のほうが価値があると思います。頑張るモチベーションが全然違います。

——独立前の経験で役立ったことはありますか?

ヒロモクさん:前職の構造設計事務所は特殊で、営業職でなくても自分たちの売上を全て把握していました。

単純に実務だけを行うのではなく、案件を全体的に担当し、価格設定の打ち合わせなどもあったんです。

一人当たりのノルマが設定されていて、一定額を売り上げなければ会社にとってマイナスになるという仕組みでした。

——なるほどです。独立すると価格設定もすべて自分ですることになりますもんね。

ヒロモクさん:重要なのは、自分がどれだけの仕事を行い、どれくらいの単価で受注しているかを理解することです。

例えば、国交省が定める一級建築士の単価は4万5千円から5万円程度ですが、実際にそれだけもらっている人はいません。

20日働いて100万円の計算になりますが、そんな額面の人はいないでしょう。

国が定めている基準と、実際の業界相場や自社での金額感覚は、退職前からしっかり把握しておくのがおすすめです。

例えば、ハウスメーカーなら5,000万円の売上に対して利益率30〜40%といった具合に。

売上のうち自分の業務がどれくらいの金額に相当するのかを把握しておくといいと思います。

これを理解していないと、独立後に自分で価格設定をするのが難しいかもしれません。

耐震構造3への思いと独立に踏み切ったきっかけ

——これまでお仕事されている中で、印象に残ったお客さんやエピソードを教えてください。

ヒロモクさん:一番印象に残っているのは、許容応力度計算と耐震等級の話です。

いつも許容応力度計算をかけない工務店さんが、周りから重要性を聞いたのか、急に『今回は許容応力度計算をして耐震等級3を取ってくれ』と言ってきたんです。

構造計算をしっかりすると、それなりに作業量も増えるし費用もかかります。

工務店からしたら構造計算にそんなにお金はかけられないはずなので、よくよく理由を聞いてみると『これは自分の家なんです』ということでした。

——自分の家を建てるから、耐震等級3にしたかったんですね。

ヒロモクさん:そうです。それで僕は『引き受けますけど、その代わりこれから受ける物件も、全部耐震等級3を取ってください。やらないのであれば、今回も受けません』と言ったんです。

——それは強気の交渉ですね!

ヒロモクさん:工務店の社長さんにとっては、年で30棟、40棟のうちの1棟かもしれません。けれど、お客さんにとっては一生に一度の1棟なんです。

自分の家は耐震等級3にするのに、お客さんが住む家は全部普通でいいというのは、おかしいですよね。

それからずっと許容応力度計算をして耐震等級3を取るようになりました。

今の建築基準法では、震度6強の地震が来たら建物は住めなくなる可能性の方が高いんです。

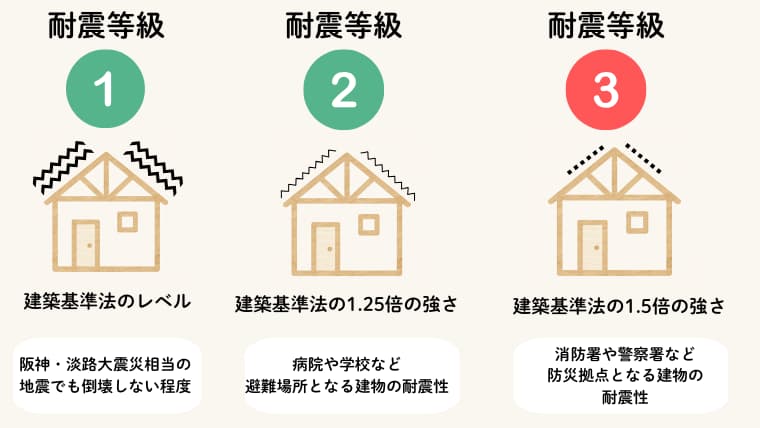

建築基準法上の耐震等級1でも、基準を満たすことになっています。建物は倒壊しないけれど、人は逃げられる。でも住めない、それが今の基準です。

これより上の耐震等級3にすると、今のところ住み続けられています。

2016年の熊本地震では、震度6が2回起きても耐震等級3を取得している家は、そのまま住み続けられていました。

【耐震等級についておさらい】

——そこからその工務店さんが建てる年間30〜40棟は、耐震等級3になったわけですね。

ヒロモクさん:そうです。タイミングがある度に、同じような交渉をしています。6〜7年くらい前の第一弾でした。

耐震等級3を取得していたり、構造に重きを置いている会社は意外と少ないんです。

住宅の耐震性を高めることで、助けられる命や防げる倒壊があります。施工する人たちの意識を変えていくことが大切だと思います。

構造計画の重要性も伝えていきたくて、独立しました。

勉強会やコンサル活動のモチベーションの源泉は構造の知識を広めるため

——構造計算の勉強会やコンサルもされていると聞きました。

ヒロモクさん:去年はビッグサイトで講演したりもしてます。活動は、自分の実務を減らすためにやってます(笑)。

『構造の知識を広めたら、仕事が減るじゃないか』って言う構造設計屋さんもいますが、囲い込みするものじゃないと思ってます。

国土交通省の「令和6年建築着工統計調査報告」によると、2024年の新築住宅の着工件数は年間約79万戸です。自分たちが囲い込んでいる戸数では、全然足りないですよね。

こういう知識はどんどん外に広めるべきだと思っています。

ある程度知識があれば外注に出す時もレスポンス良くできるし、お客さんへの提案も変わってきます。

打ち合わせの場で『ちょっと社内に戻って構造の検討します』じゃなくて、意匠を決めている設計士が自分で分かっているのとでは、全然違いますよね。

——なるほどです。本当にそうですね。お客さんのためにもなりますし、業界全体の構造知識のボトムアップにつながりますね。本日は貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました!

まとめ

ヒロモクさんのインタビューから、独立の準備は戦略的に進めるとよいことがわかりました。

特に印象的だったのは、工務店の社長が自分の家だけ耐震等級3にしようとした時の対応です。

「お客さんにとっては一生に一度の1棟」という思いで、その後の全棟を耐震等級3に変えたエピソードからは、ヒロモクさんの信念の強さを感じました。

また「横のつながりを作る」「円満退職する」「業務単価を把握する」といったアドバイスは、独立を考える人には大切な考え方ではないでしょうか。

——ヒロモクさんは、ツーバイマンヒロキとしてYouTubeで発信も行っています。このあと、発信活動に関するお話も伺いました。気になる方は、以下の記事もぜひご覧ください。